大動脈弁狭窄症(AS)の

治療選択肢と適応

患者さんの症状や希望などを踏まえて

適切な治療を選択することが重要です

大動脈弁狭窄症(AS)の

治療選択肢と適応

患者さんの症状や希望などを踏まえて

適切な治療を選択することが重要です

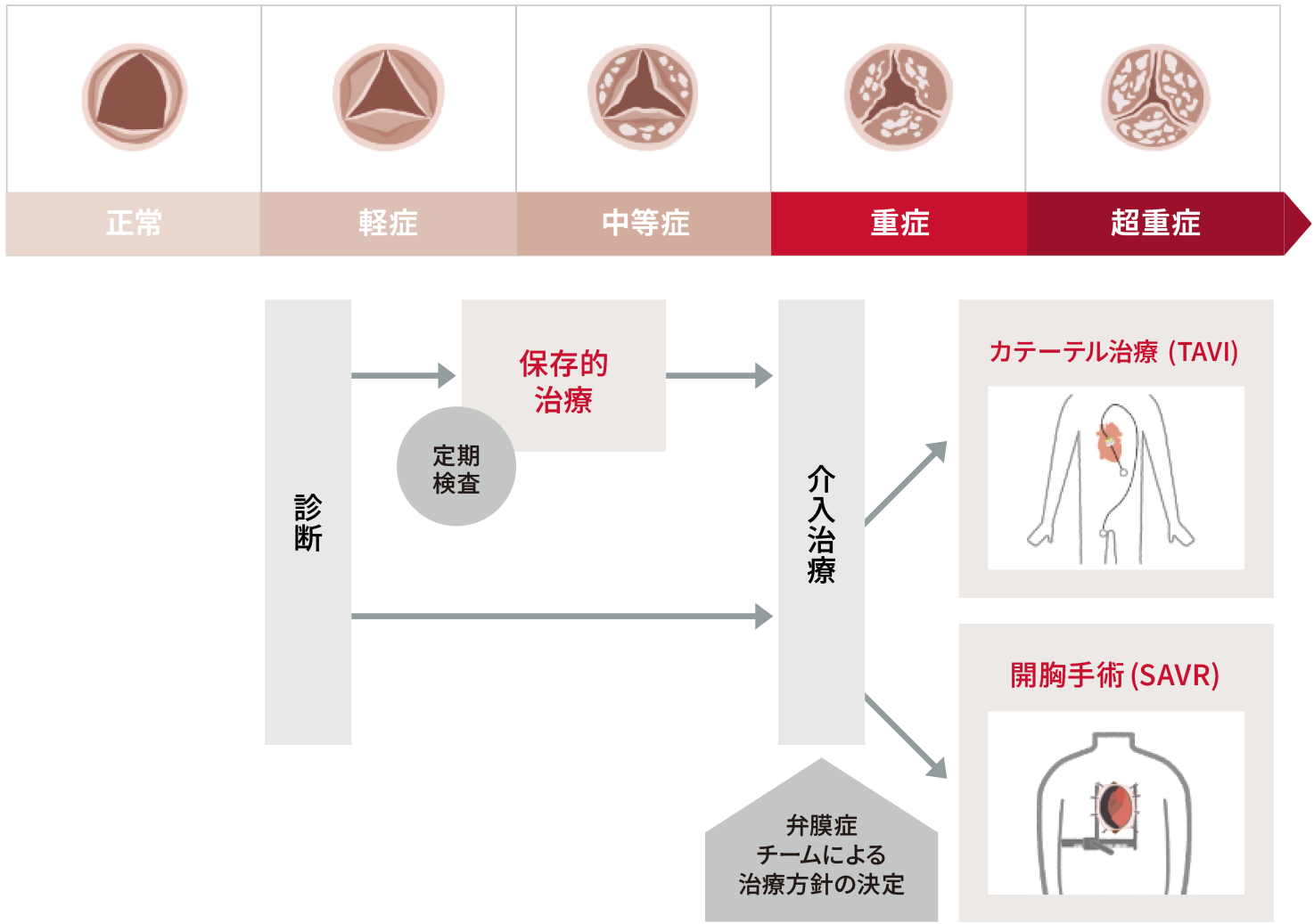

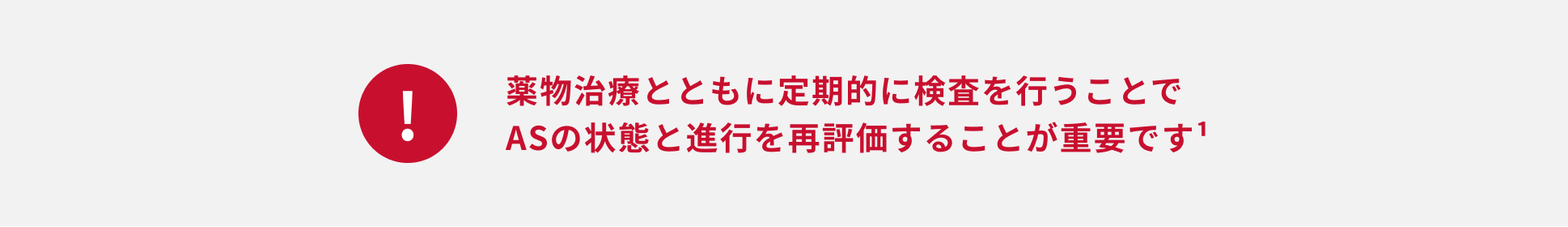

ASに対する治療選択

ASの治療は大きく分けて、薬で症状を緩和し経過観察を行う「保存的治療」と、弁そのものを治療する「介入治療」があります。基本的に、軽症〜中等症のうちは「保存的治療」が選択され、重症以上まで進行した場合「介入治療」が行われます。

保存的治療

保存的治療は、薬で症状を緩和したり、心臓にかかる負担を取り除きます。その効果は患者さんごとに異なります。 ただし、保存的治療は、弁そのものを治すわけではありません。大動脈弁狭窄症が重症になると、機能しなくなった大動脈弁を人工弁に取り換える介入治療が必要になります。

介入治療

ASに対する根本治療にはカテーテル治療(TAVI)と開胸手術(SAVR)があります。 適切なタイミングで介入治療を実施することで良好な予後が期待されることが示されており2 、介入治療のタイミングを適切に判断することが重要となります。

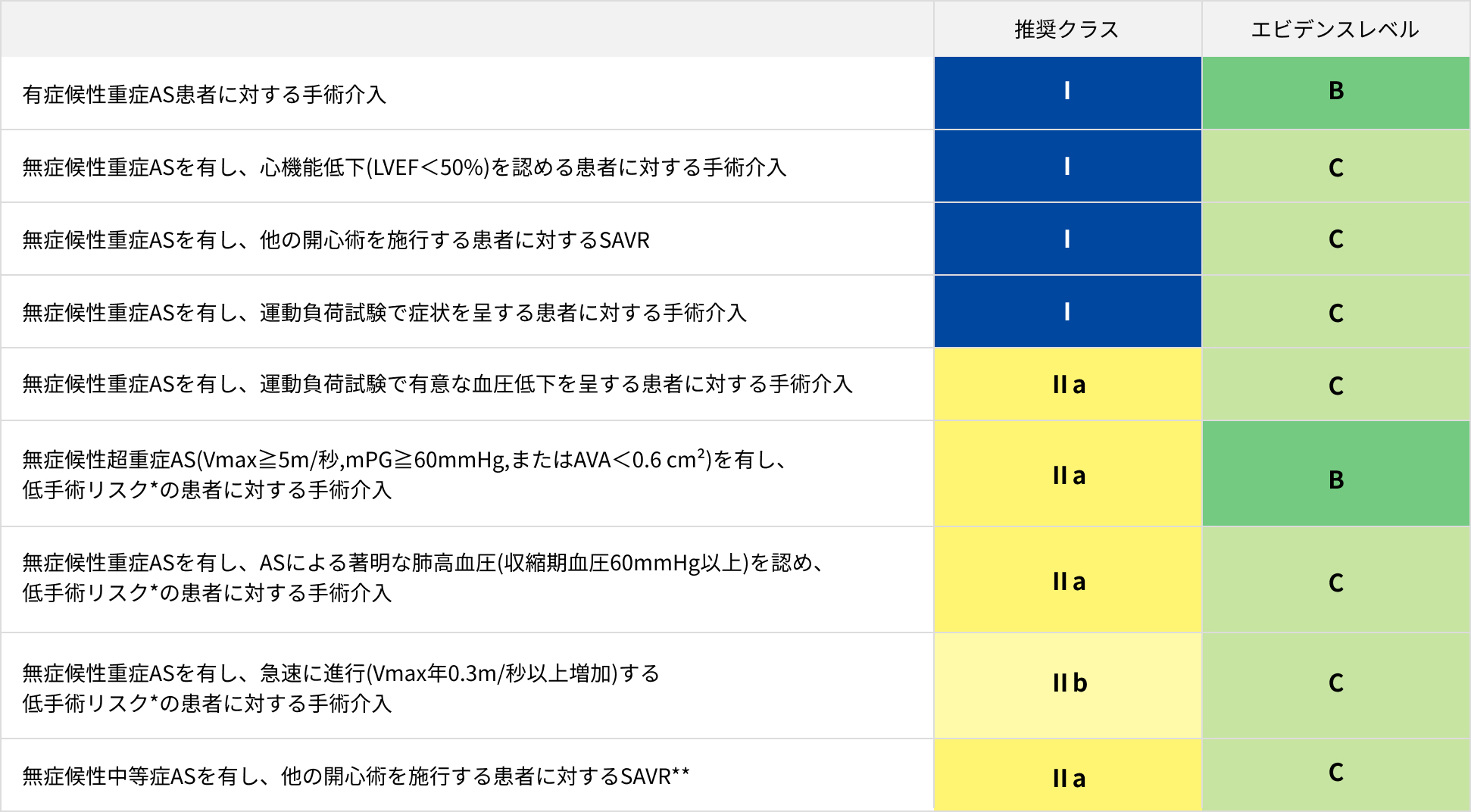

介入治療の適応と時期

弁膜症治療のガイドライン1では、手術介入の適応をフローチャートに従ってまず決定し、手術介入の必要があると判断された症例に対し、TAVIまたはSAVRを選択する流れとなっています。手術介入の適応は、症状の有無、LVEF、超重症ASかどうか、運動負荷による症状や血圧の低下、進行速度などにより判断します。

ASに対する手術適応の推奨とエビデンスレベル

日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会合同の弁膜症治療のガイドラインにおいて、大動脈弁狭窄症に対する手術適応の推奨とエビデンスレベルは以下の通り定められています。以下の表に記載している「手術」とはSAVRとTAVIの両方を含んだ定義としています。

*ここでの「低手術リスク」とは、解剖学的/患者背景をふまえて、その手技(SAVR・TAVI含む)が低リスクであることを意味する。

**年齢や手術リスクを考慮して、弁膜症チームで議論した上で決定。

Vmax:大動脈弁最大血流速度

日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン. 2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン. [

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Izumi_Eishi_0420.pdf(2023年9月閲覧)]

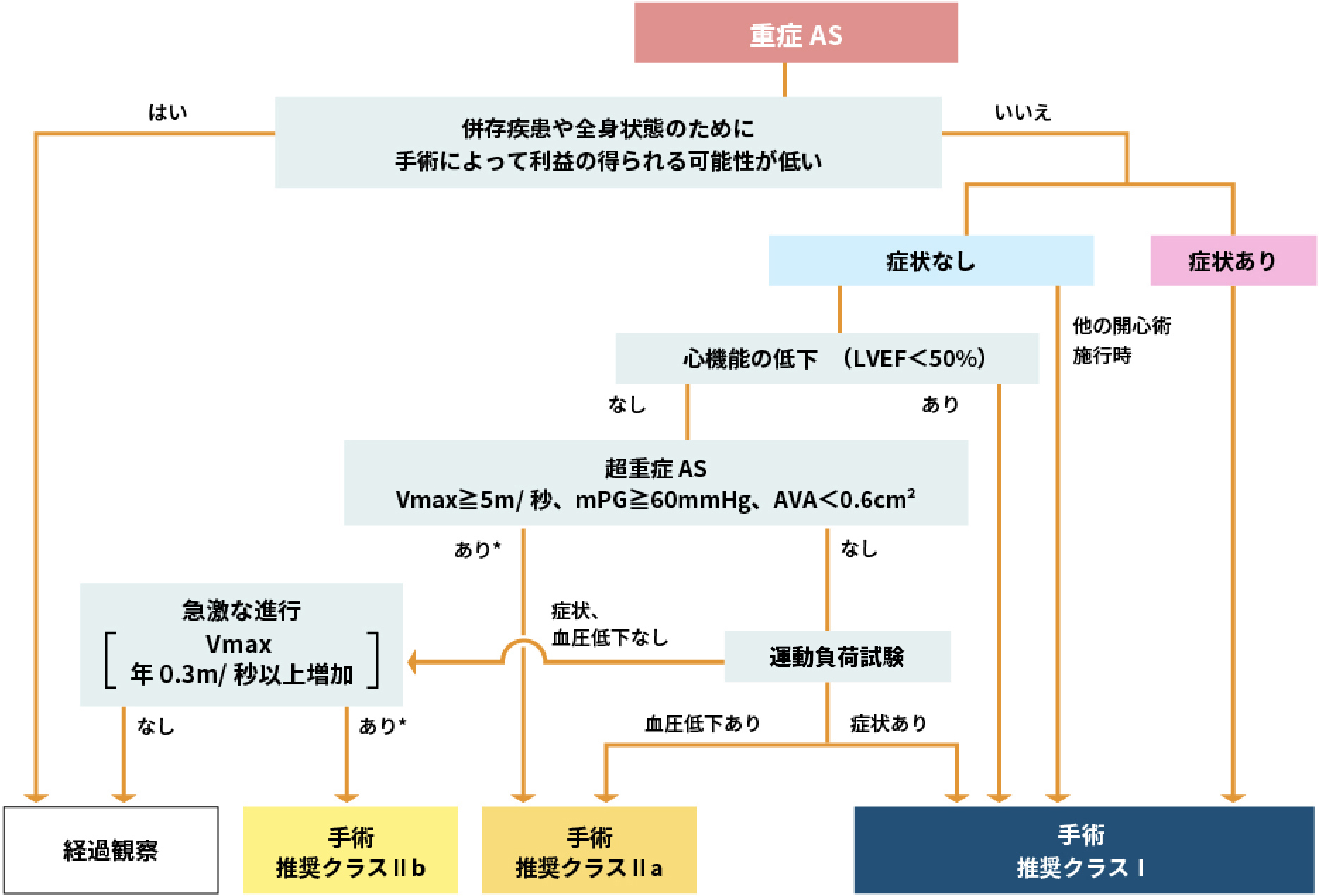

重症ASにおける手術適応検討のためのフローチャート

重症以上のASにおいては以下のフローチャートに基づき、手術適応の推奨クラスが定められています1。

重症ASの手術適応

*手術リスクが低い場合(解剖学的/患者背景をふまえて、その手技[SAVR・TAVI含めて]が低リスクである場合)

Vmax:大動脈弁最大血流速度

日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン. 2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン. [

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Izumi_Eishi_0420.pdf(2023年9月閲覧)]

TAVIかSAVRかの選択は、患者さんの年齢、外科弁・TAVI弁の耐久性データ、手技リスク、解剖学的特徴、併存疾患、フレイル、同時に必要な手技を鑑み、すべてのAS患者さんに対し両方の治療について十分な最新の情報に基づく 正しいインフォームドコンセントがなされた上で、個々の患者さんの価値観や希望も加味した上で、決定されます1。 ただし、予後改善効果が小さくADLの改善も限定的な超高齢者、寝たきりや認知症の患者さんに対しては、慎重な判断が求められます。 弁膜症治療のガイドラインでは治療法選択における年齢のおおまかな目安として、80歳以上はTAVI、75歳未満はSAVRと記載されています。

心不全、失神、胸痛などの自覚症状が出現すると平均余命は2~3年3、無症候性であっても、5年後のイベント回避率は25%4と報告されています。 手術を拒否した患者データにおいて、平均余命は、狭心痛出現後が45ヵ月、失神後が27ヵ月、心不全後が11ヵ月と報告されています5。治療した場合、平均余命6を生きられる可能性があります。

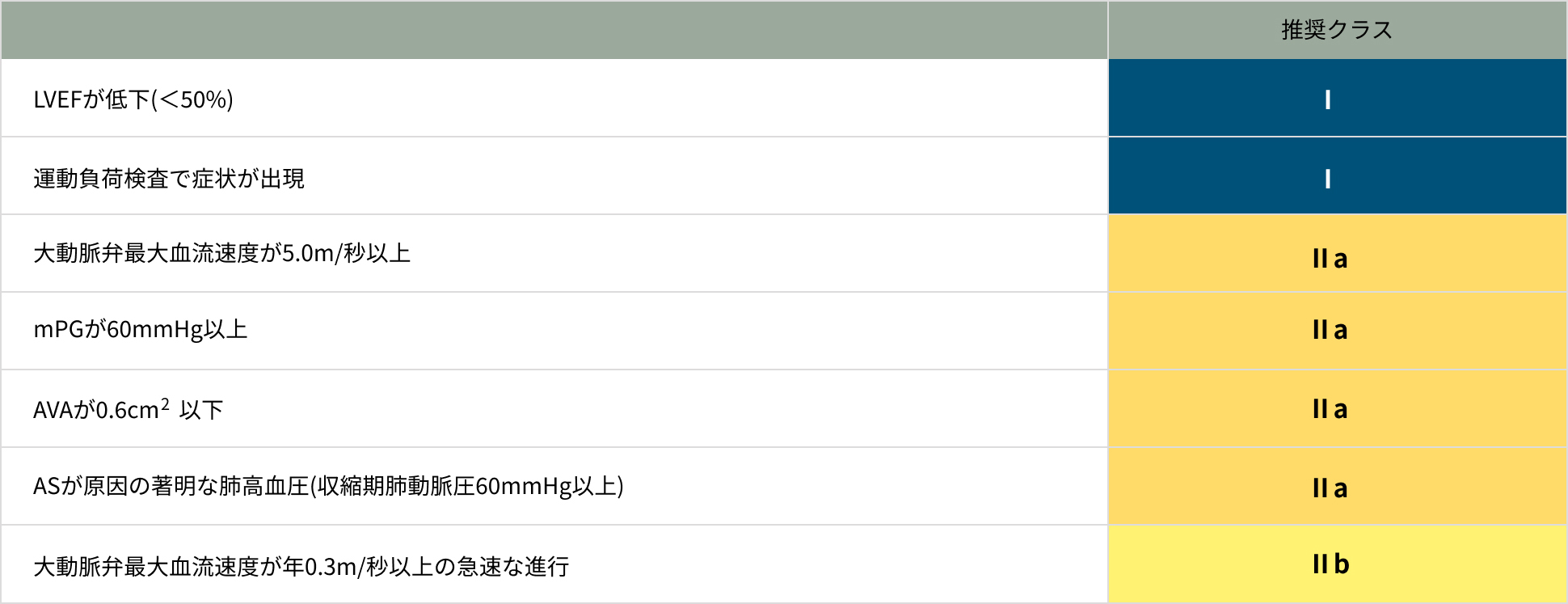

早期手術が推奨される無症候性AS

日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン. 2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン. [ https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Izumi_Eishi_0420.pdf(2023年9月閲覧)]

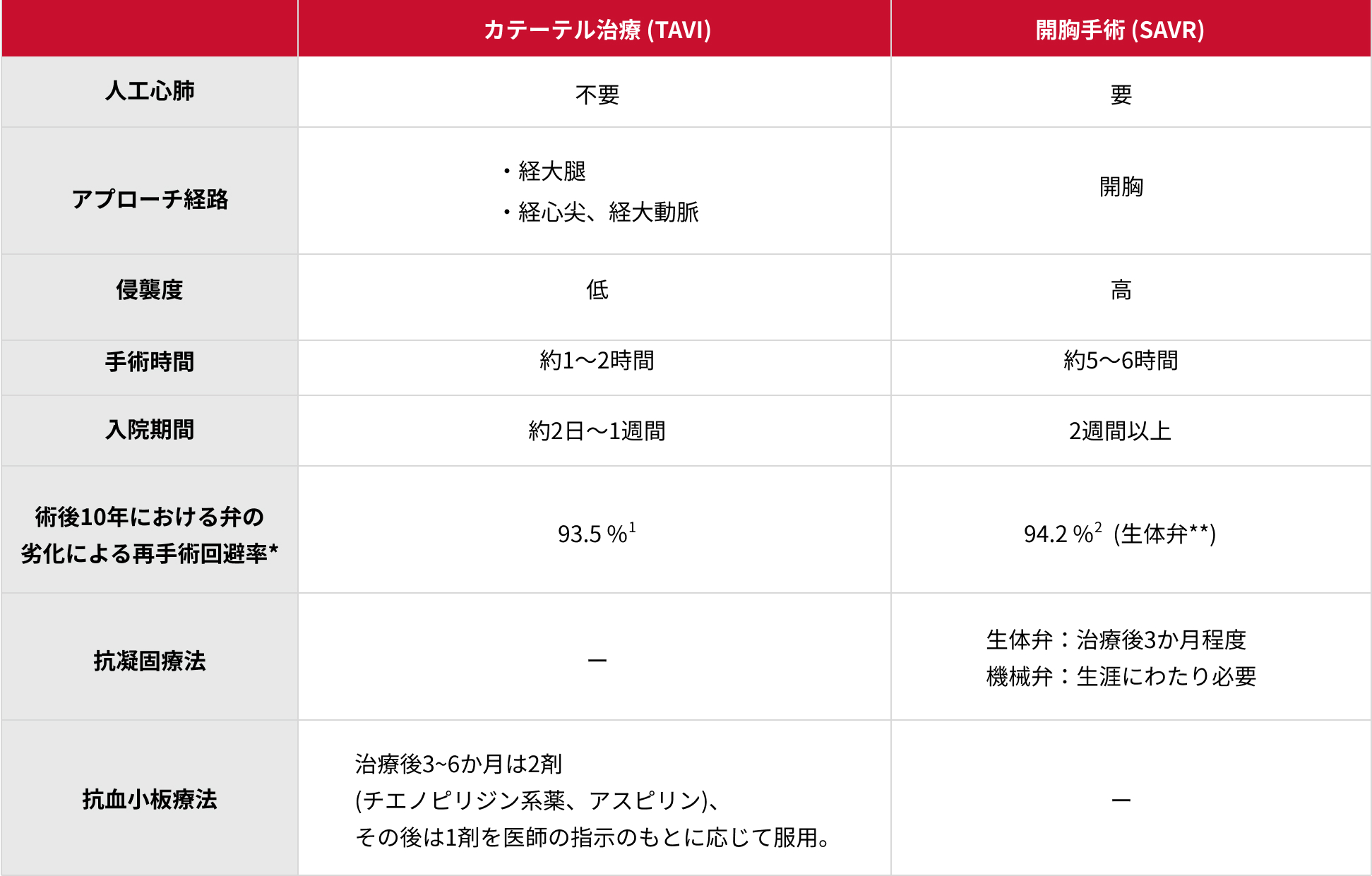

2つの介入治療

*弁の劣化による再手術回避率は、いずれの弁においても個々の患者さんの年齢や併存疾患等によって異なります。

**機械弁は抗凝固剤の服用を必要とし、生体弁とは治療する患者さんの年齢や併存疾患等が異なります。

1. Sathananthan J, Lauck S, Polderman J, et al. Ten year follow-up of high-risk patients treated during the early experience with transcatheter aortic valve replacement. Catheter Cardiovasc Interv. 2020; 1-7.

2. Bourguignon T, Bouquiaux-Stablo AL, Candolfi P, et al. Very Long-Term Outcomes of the Carpentier-Edwards PERIMOUNT Valve in Aortic Position. Ann Thorac Surg. 2015;99:831-7.

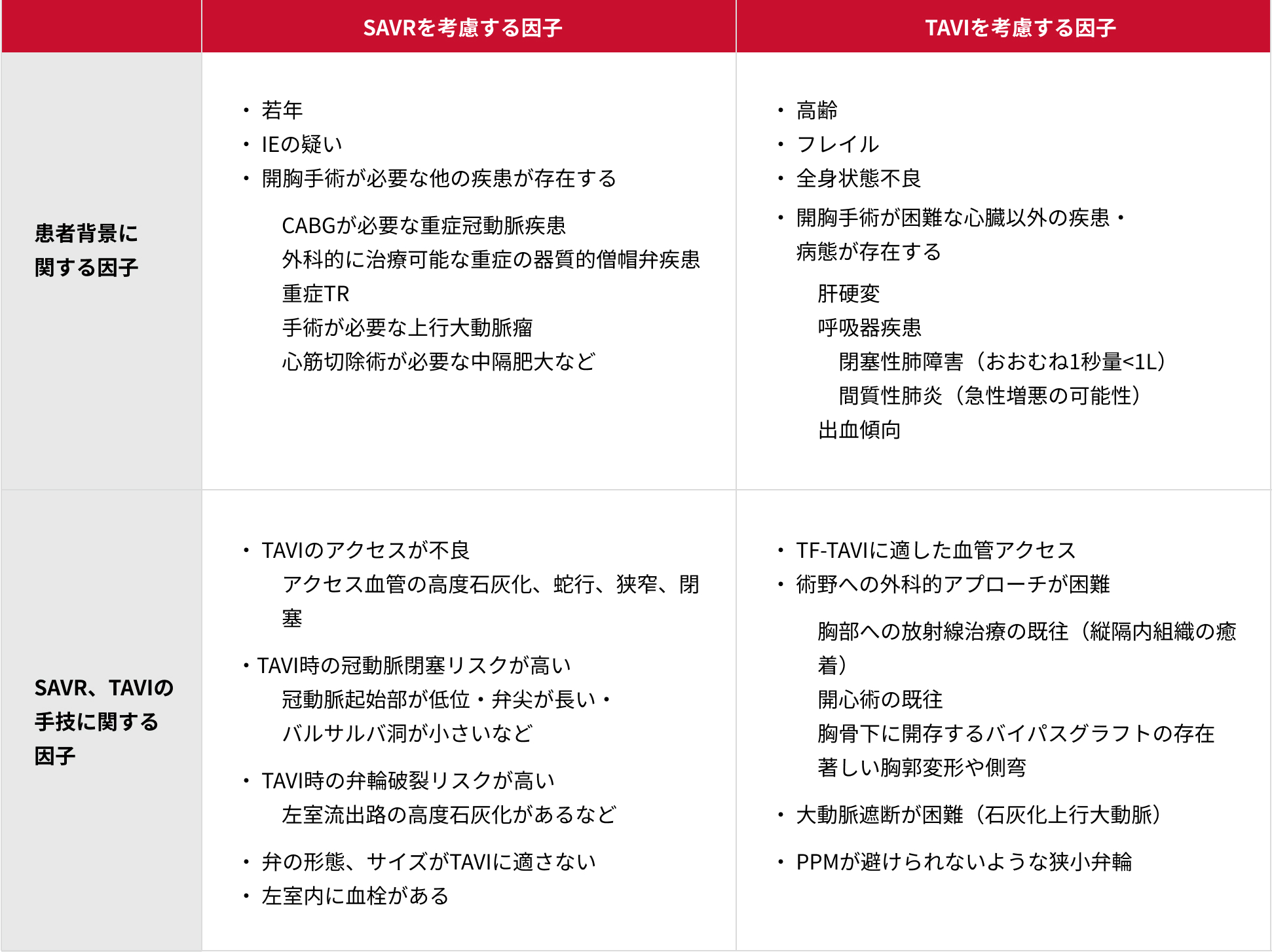

TAVI/SAVRの決定因子

SAVR/TAVIの治療の選択は患者の希望も十分に考慮して行う

IE:感染性心内膜炎、CABG:冠動脈バイパス術、TR:三尖弁閉鎖不全症/三尖弁逆流症、TF:経大腿アプローチ、 PPM:人工弁患者不適合

日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン. 2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン.

[

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Izumi_Eishi_0420.pdf(2023年9月閲覧)]

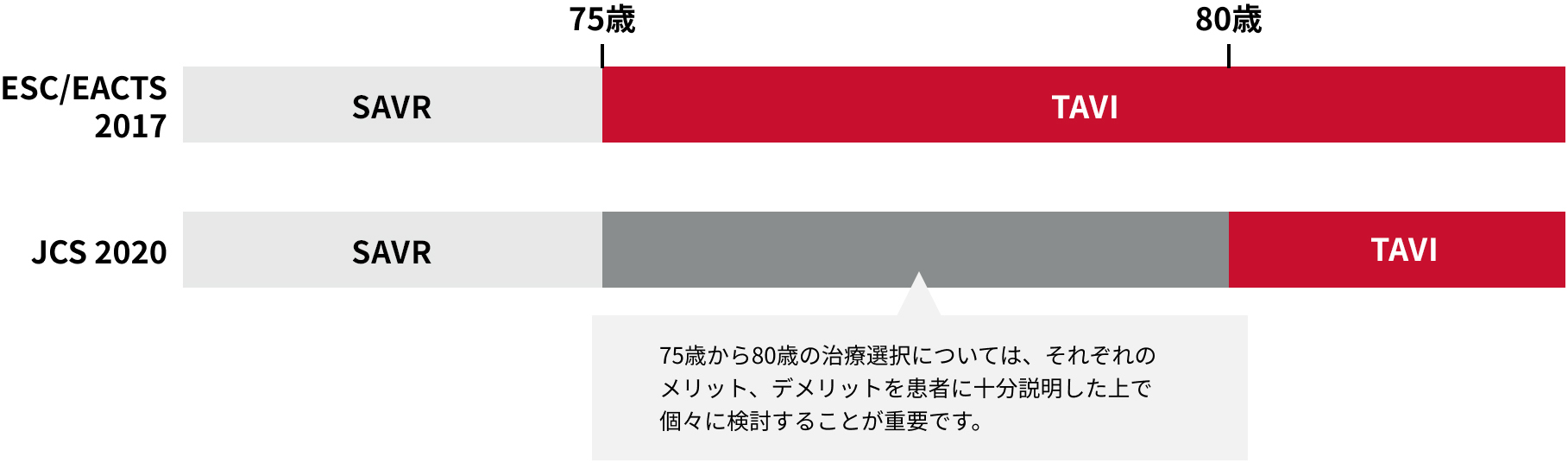

弁膜症治療のガイドラインでは、TAVIとSAVRの明確な年齢基準は設定されていません。TAVIかSAVRの選択における1つの目安として、80歳以上はTAVI、75歳未満はSAVRとされています。患者さんの状態、解剖学的要件により、75歳未満の症例でもTAVI、80歳以上の症例でもSAVRを選択することもあります。

なお、2013年8月から2022年12月までに初回TAVIが施行されTAVI registryに登録された症例の年齢中央値は85(四分位範囲:81-88歳)でした7。

日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン: 2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン.を参考に作図

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/JCS2020_Izumi_Eishi.pdf(2023年9月閲覧)

高齢の患者さんは、無意識に活動を制限していることが少なくありません。患者さんが症状を自覚していないことにより、有症候性の患者さんを無症候性と誤って判断する場合があるため、まずはその見極めが重要です。

その上で、無症候性ASに対して早期に手術介入を行うべきかどうかは、長らく議論されていますが明確な結論は出ていません。(2020年3月弁膜症治療のガイドライン改訂時点)

製品をご使用の際には添付文書をご一読の上、弁膜症チームにおいて慎重に適応をご判断ください。

*フレイルとは:

フレイル(虚弱:Frailty)は治療法を判断する際に重要視されます。Frailtyの評価指標として最も簡便なClinical Frailty Scale8では、非常に元気な人を1、終末期の人を9として分類していますが、Frailtyがより低ければTAVI後の予後が良いと考えられています。

Clinical Frailty Scale

1. 非常に健康

(very fit)

頑強で活動的であり、精力的で意欲的。一般に定期的に運動し、同年代の中では最も健康である。

2. 健康

(well)

疾患の活動的な症状を有してはいないが、左記の1よりは健康でない。しばしば定期的に運動しているか、季節によっては非常に活動的である。

3. 健康的な状態を維持

(managing well)

医学的な問題はよく管理されているが、習慣的なウォーキング程度で、定期的な運動はしていない。

4. 脆弱

(vulnerable)

日常生活に支援を必要としないが、症状によって活動がしばしば制限される。「動作が遅くなった」とか「日中に疲れやすい」などと訴えることが多い。

5. 軽度のフレイル

(mildly frail)

より明らかに動作が緩慢になり、IADL のうち難易度の高い動作(金銭管理、交通機関の利用、負担の重い家事、服薬管理)に支援を必要とする。典型的には、買い物、単独での外出、食事の準備や家事にも徐々に支援を必要とするようになる。

6. 中等度のフレイル

(moderately frail)

屋外での活動および家事全般に支援を必要とする。階段の昇降が困難になり、入浴に介助を必要とする。更衣に関して見守り程度の支援を必要とする場合もある。

7. 重度のフレイル

(severely frail)

身体面であれ、認知面であれ、生活全般に介助を必要とする。しかし、身体状態は安定していて、(半年以内の)死亡リスクは高くない。

8. 非常に重度のフレイル

(very severely frail)

すべてに介助が必要であり、死期が近づいている。典型的には、軽度の疾患でも回復しない。

9. 疾患の終末期

(terminally ill)

死期が近づいている。生命予後は半年未満だが、それ以外では明らかにフレイルとはいえない。

Morley JE, et al. J Am Med Dir Assor. 2013; 14: 392-397. Ðockwood K, et al: CMAJ 2005;173:489-95.より作成

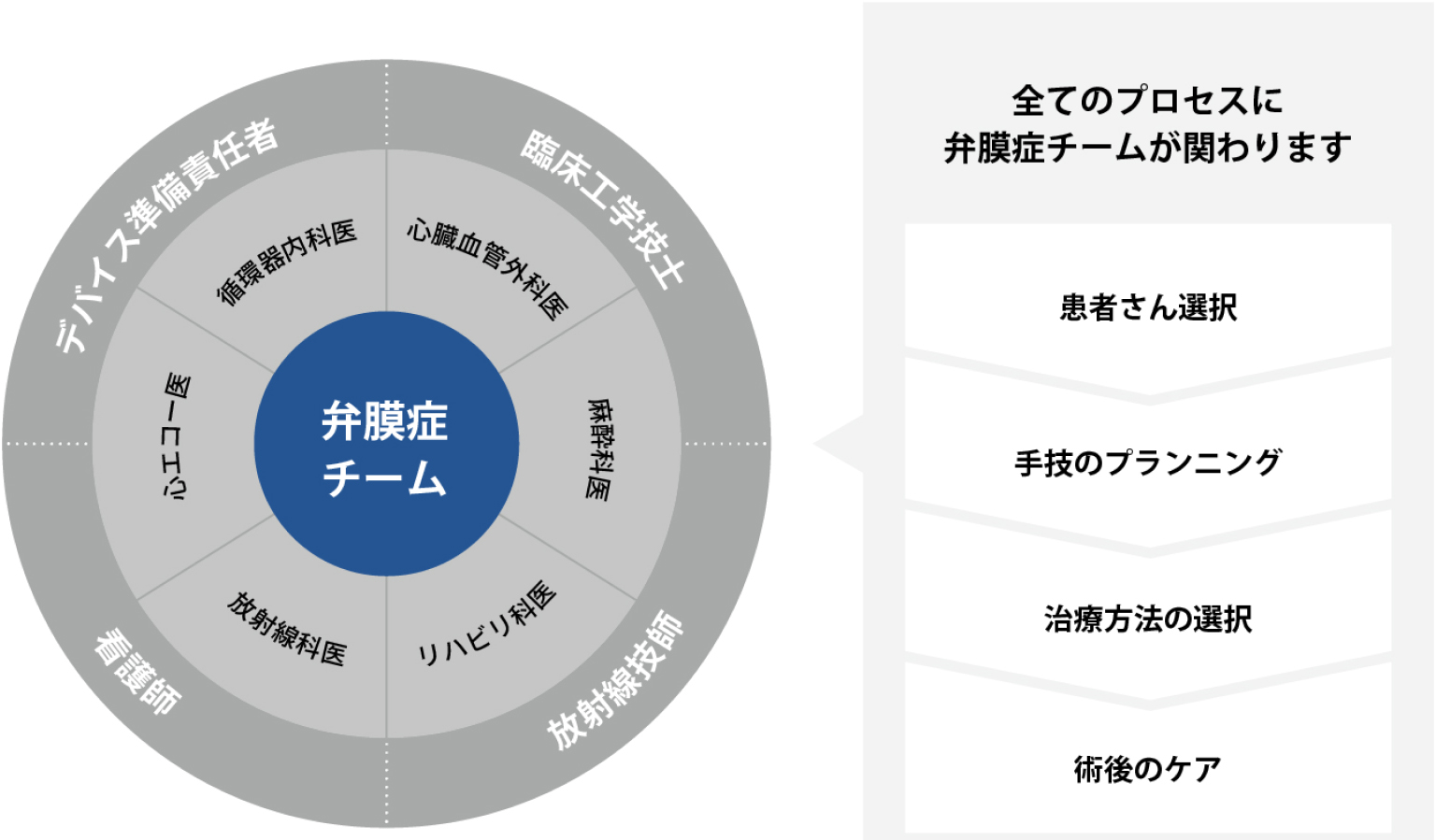

*弁膜症チームとは:

循環器内科医、心臓血管外科医、麻酔科医、心エコー医、および看護師、理学療法士、放射線技師、臨床工学技士などで結成される医療チームのことです。患者さんの状態を考慮し、最適な治療を選択します。

References:

1. 日本循環器学会/ 日本胸部外科学会/ 日本血管外科学会/ 日本心臓血管外科学会合同ガイドライン. 2020 年改訂版弁膜症治療のガイドライン. https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/05/JCS2020_Izumi_Eishi_0420.pdf (2023年9月閲覧)

2. Taniguchi T, et al. J Am Coll Cardiol. 2015;66:2827-38.

3. Ross J Jr, et al.: Circulation 1968; 38 Suppl: 61-67.

4. Pellikka PA, et al.: Circulation. 2005; 111(24): 3290-3295.

5. Horstkotte D, et al.: Eur Heart J. 1988; 9 Suppl E: 57-64.

6. 厚生労働省:令和3年簡易生命表の概況.主な年齢の平均余命. https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/dl/life21-02.pdf(2023年9月閲覧)

7. JTVT2023 Annual report

8. Canadian diabetes association clinical practice guidelines expert committee. Can J Diabetes. 2013;37:S184-90.